物流の2024年問題では、長距離輸送や物流センター等の物流現場における課題や、宅配便のラストワンマイルにおける不在配達問題が話題になることが多いのではないでしょうか。本ブログでは少し視点を変えて都市部における2024問題の要因にもなり得るオフィス・商業等の大規模な施設におけるラストワンマイル、いわゆる「館内物流」の影響と考慮すべき事項の一例を紹介します。

館内物流とは

「館内物流」という言葉を聞き慣れない方も多いかもしれません。

平たく言うと「施設内の物流=Facility logistics」のことで、施設内の物流プロセス全体を指します。施設といっても物流センター等の物流に特化した施設だけではなく、オフィス・商業・ホテル・イベント等の物流以外の用途の施設、単体の建物の場合もあれば複数の建物を含む一体的な施設やテーマパーク・イベント会場等も含みます。本ブログの趣旨から、ここでは物流施設以外を指すこととします。

館内物流は施設におけるあらゆる活動を支えるいわば大動脈と言えます。必要なときに必要な物が必要なところに届くよう、滞ることなく流れる必要があります。

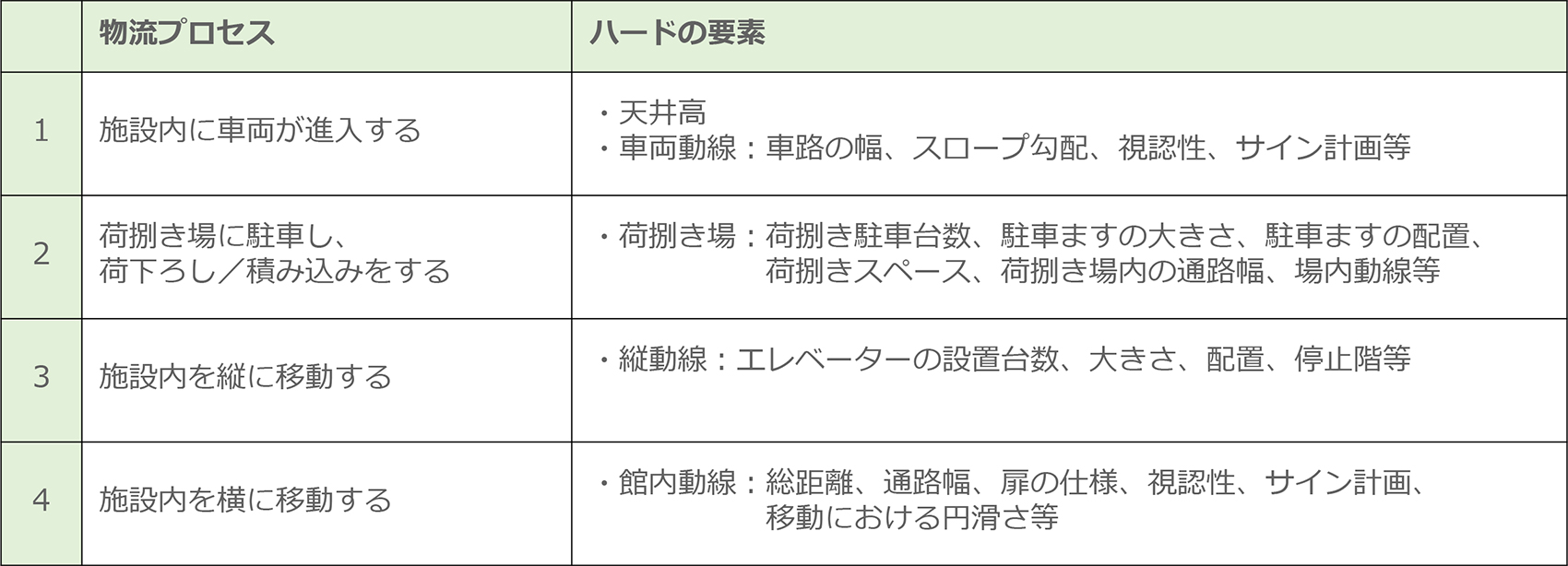

館内物流のプロセスは大きく4つに分類できます。

1.施設内に車両が進入する。

2.荷捌き場に駐車し、荷下ろし/積み込みをする。

3.施設内を縦に移動する。

4.施設内を横に移動する。

更に物流プロセスごとにハード(建物・設備)とソフト(運営管理)に構成要素を大別でき、館内物流の最適化を目指す「Facility logistics design」の観点から施設をデザインすることが重要であると筆者は考えています。

館内物流におけるハードの重要性

ハードの要素は一度完成してしまうと、変えることは容易ではありません。竣工後に運用が開始されて初めて問題が発覚したところで取り返しがつかないことが多く、そうすると対処療法的に運用で解決する方法を探ることになります。だからこそ施設計画の初期段階から物流を考慮した施設設計を行うことが非常に重要となるのです。

しかし施設計画時の検討対象として物流は優先度が低く、入居テナントや施設を利用する来館者を中心に検討され、物流に関しては残念ながら十分に考慮されていないことが多いと感じます。その結果、施設内の物流環境に影響が生じ、搬入・搬出が長時間化することがあります。

数十階建ての超高層ビルでも物流環境が整い管理が行き届いた施設では、1回の搬入が安定して20分を下回る施設もあります。逆に環境が悪いと搬入は長時間化し、待機時間が生じることもあります。これではドライバーの時間を占有することになり、ドライバー一人当たりの稼働効率は悪化し、運べるモノの総量が少なくなります。大げさなように聞こえるかもしれませんが、ドライバーの労働時間は有限です。非効率な物流環境が各所にあれば、積み重なって「モノが運べなくなる」要因になりかねないのです。

ところが館内物流に問題があっても、その実態を施設の関係者が把握していないことがあります。原因の一つとして、ドライバー等が自らそのしわ寄せを吸収してしまい、問題が表層化しにくいことがあります。例えば搬入・搬出が長時間化してもドライバーは声を上げることなくモノを届けることに生真面目で、物流環境が悪い分は長時間労働で解決している。入居テナント等の荷受け側には滞りなくモノが届くため、施設側では館内物流の問題に気付けない、という具合です。

ハードの構成要素

では館内物流の考慮すべき要素はどのようなものか、今回はハードの構成要素から、その一例をみていきましょう。

物流プロセスごとに館内物流を構成する主な要素です。なお「安全性」は全てのプロセスに共通する最も重要な要素ですね。

天井高/車両の高さ制限

・天井の高さは、施設内に進入できる「車両の高さ制限」に影響します。都心部では荷捌きが地下に配置されることも多く、建築費抑制の観点で天井の高さはできるだけ低くしたいと考えられると思いますが、著しく低いと施設内に車両が入れず、周辺道路に路上駐車して搬入が行われる事態を招くことになります。安全面が最大の問題ですが、効率化の面においてもこのような事態は避けねばなりません。

・4トン車を想定するのであれば、高さ制限は3.8mの設定が望ましいと考えます。東京のように車高を低めに設定した車両を手配可能な地域もありますが、地域によってその状況は異なります。現実的に運用可能な高さは地域差があると言ってよいでしょう。そのため高さ制限3.8mの設定が難しい場合は、地域の主要な物流事業者へヒアリングするのも一つの手です。

・2トン車を想定するのであれば、高さ制限の設定は3.3mあると良いでしょう。そもそも物流車両を2トン車までに制限することは入居するテナント、また地域によっては差し支えることがありますので、地域や施設毎の事情を考慮して検討する必要があります。

・天井の高さは、高さ制限値に最低でも10cmプラスすることを推奨します。

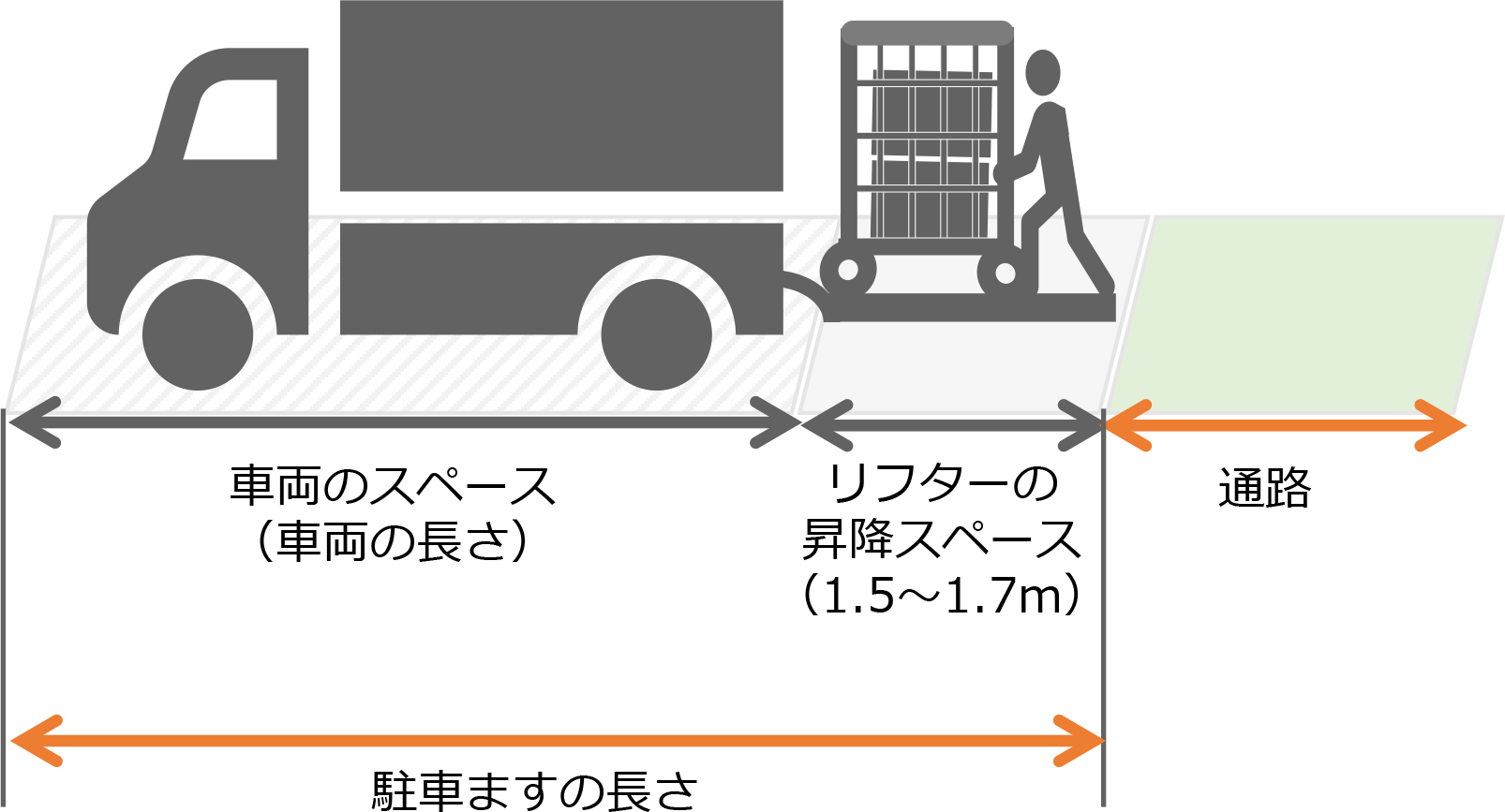

駐車ますの大きさ

・駐車ますの大きさについては、国土交通省の駐車場設計・設計指針について(参考2)の通知内容に準じていると思いますが、荷捌き場は駐車場ではありません。テールゲートリフターを使用した場合の作業スペースを含めると、車両の全長によっては前述の指針で示されている駐車ますに収まりません。そのため安全と作業効率性の観点から荷捌き場の駐車ますの長さは、想定している車長にテールゲートリフターの昇降スペースを加味した長さとすることが望ましいです。

・テールゲートリフターの昇降スペースとして1.5m~1.7m程度、上記に加えて荷下ろし・通路分のスペースを配置する必要があります。

移動における円滑さ

・搬入・搬出における動線をスムーズにするためには、荷捌き場からエレベーター、各専有部等への動線ができるだけ短いことが望ましいですが、搬入・搬出に用いられる後方動線はそうではないことも多いです。設計が進んでしまうと通路や諸室の配置変更はほとんどできませんから、初期の計画段階に物流動線が考慮されていれば、もう少しは改善できただろうと残念に思うこともあります。

・円滑さという点では、できるだけ直線的であること(クランクや曲がり角が少ない)、平坦なこと(段差やスロープがない)が必須の要素だと思いますが、大規模な施設の場合は荷捌き場のあるフロア内にレベル差がある場合もあります。まずは安全性を重視した上で、物流活動の円滑さも考慮した対処法を検討していただけると良いですね。

さいごに

物流事業者は2024年問題への対応策を様々に講じていますが、施設内の物流環境等、館内物流における問題は物流事業者の力では解決できません。

特にハードにおける問題は施設側でも容易に変更ができないからこそ、施設の計画初期段階から物流を考慮した観点で検討を行うことが重要です。また既存の施設で館内物流を管理されていない場合は、まずは現状把握からはじめてみてください。

(この記事は、2024年5月13日時点の状況をもとに書かれました。)

参考

1.物流:物流を考慮した建築物の設計・運用検討会 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

2.19920610tyuusyajou.pdf (mlit.go.jp)