はじめに

最近、インターネットなどでは、老後の資金確保をテーマにした内容をよく目にするようになりました。そして、「できる限り長く働くこと」を老後の資金確保の基本的方策として結論づけているものが非常に多い印象を受けます。

高齢者が社会で働き続ける理由としては、こうした生計維持が主目的ではなく、「働くのは体によいから」、「老化を防ぐから」、「仕事そのものが面白いから」、「自分の知識・能力を生かせるから」など人それぞれの理由があると思います。筆者の肌感覚でも、ここ数年、朝夕の通勤電車で明らかに働いていると思しき高齢者の姿が増えたように感じております。

実際、高齢就業者は年々増加傾向にあるとの報道もなされています。少子高齢化などで人手不足の問題が顕在化している中、結果として、高齢就業者は貴重な存在にもなりつつあります。

物流業における人手不足問題は、2024問題に代表されるトラックドライバーだけに限りません。倉庫業などにおいても同様の問題を抱えています。厚生労働省の「職業情報提供サイト(日本版O-NET)(愛称:job tag<(じょぶたぐ>)では、様々な職業に関して、「どんな仕事?」という形で職業の概要、「就業するには?」という形の就業方法に加えて、労働条件の特徴、しごと能力プロフィール、類似する職業などを紹介しています。それによると、令和4年度の全国の有効求人倍率(※1)の状況は、倉庫作業員(仕分作業員(倉庫))0.88倍、フォークリフト運転作業員0.89倍ですが、ピッキング作業員1.49倍、積卸作業員6.30倍、梱包作業員2.51倍、出荷・受荷事務1.83倍などとなっています(本稿執筆時)。

本稿では、高齢者人口と就労の実態、高齢者の雇用と労働災害の実態、倉庫業における労働災害の実態を確認し、倉庫業で特に発生が多い「転倒」、「動作の反動・無理な動作」による災害防止対策例と高齢者への安全配慮例などをご紹介しつつ、倉庫業における高齢者の安全確保の重要性について考えてみたいと思います。

※1 ハローワークの「無期又は4ヶ月以上の雇用期間のあるフルタイム」の求人数を同条件を希望する求人者数で除したもの(実数値)。

高齢者人口と就労実態

令和5年9月17日に総務省が発表した「統計トピックス No.138 統計からみた我が国の高齢者 -「敬老の日」にちなんで-」によると、我が国の65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は29.1%と、前年(29.0%)に比べ0.1ポイント上昇し、過去最高になったとのことです。ただし、65歳以上の高齢者人口は、1950年以降、一貫して増加していましたが、2023年9月15日現在の推計では3,623万人と、前年(3,624万人)に比べ1万人の減少となり、1950年以降初めての減少となったとも伝えています。そして、2023年の日本の65歳以上の高齢者人口の割合は、29.1%で、世界(人口10万以上の200の国及び地域中)で最も高く、次いでイタリア(24.5%)、フィンランド(23.6%)などとなっているとのことです。

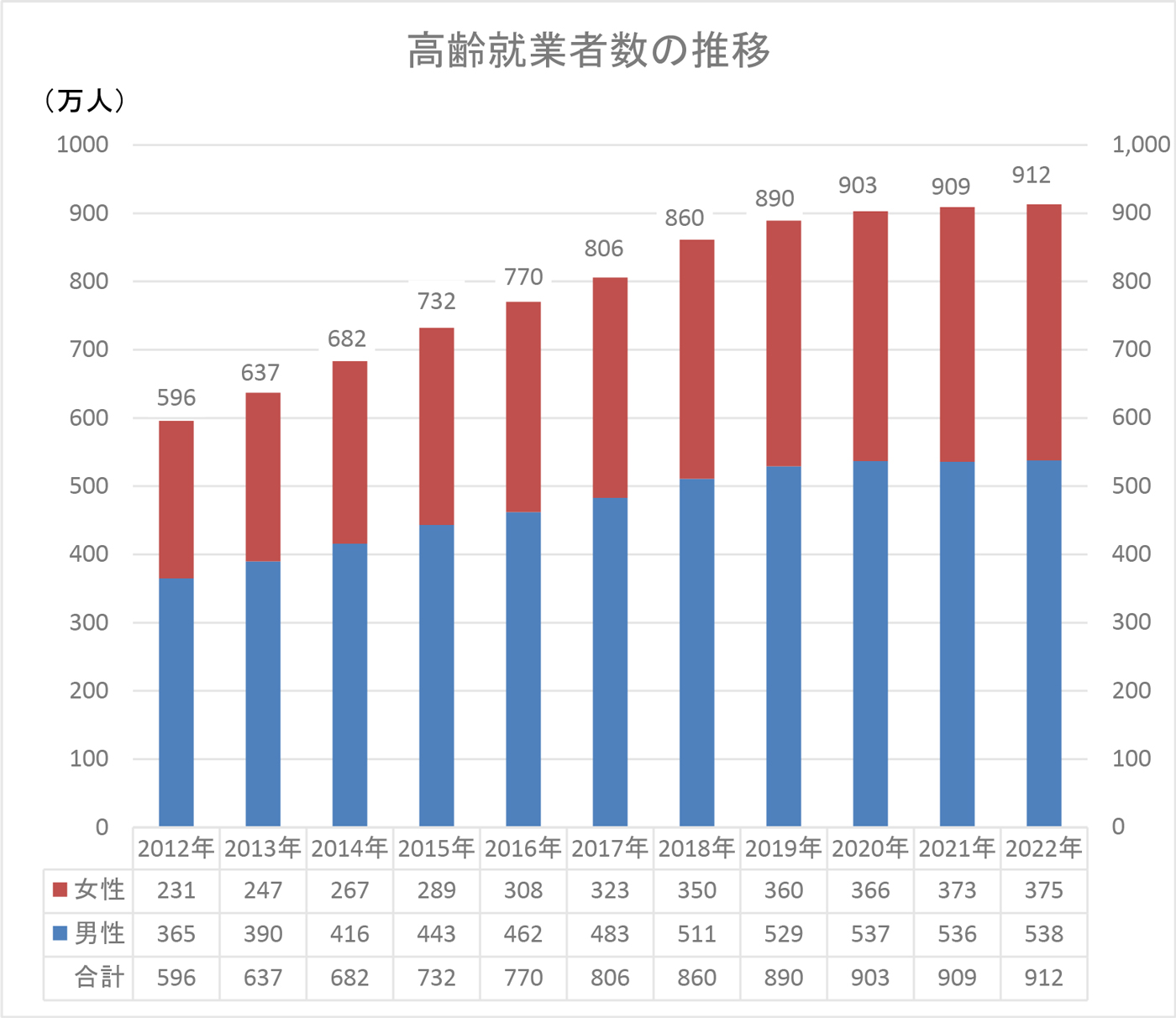

また、同統計トピックスでは、2022年の65歳以上高齢者の就業者(※2)数は、2004年以降、19年連続で前年に比べ増加し、912万人と過去最多(比較可能な1968年以降)となっているとしています。(図表1)

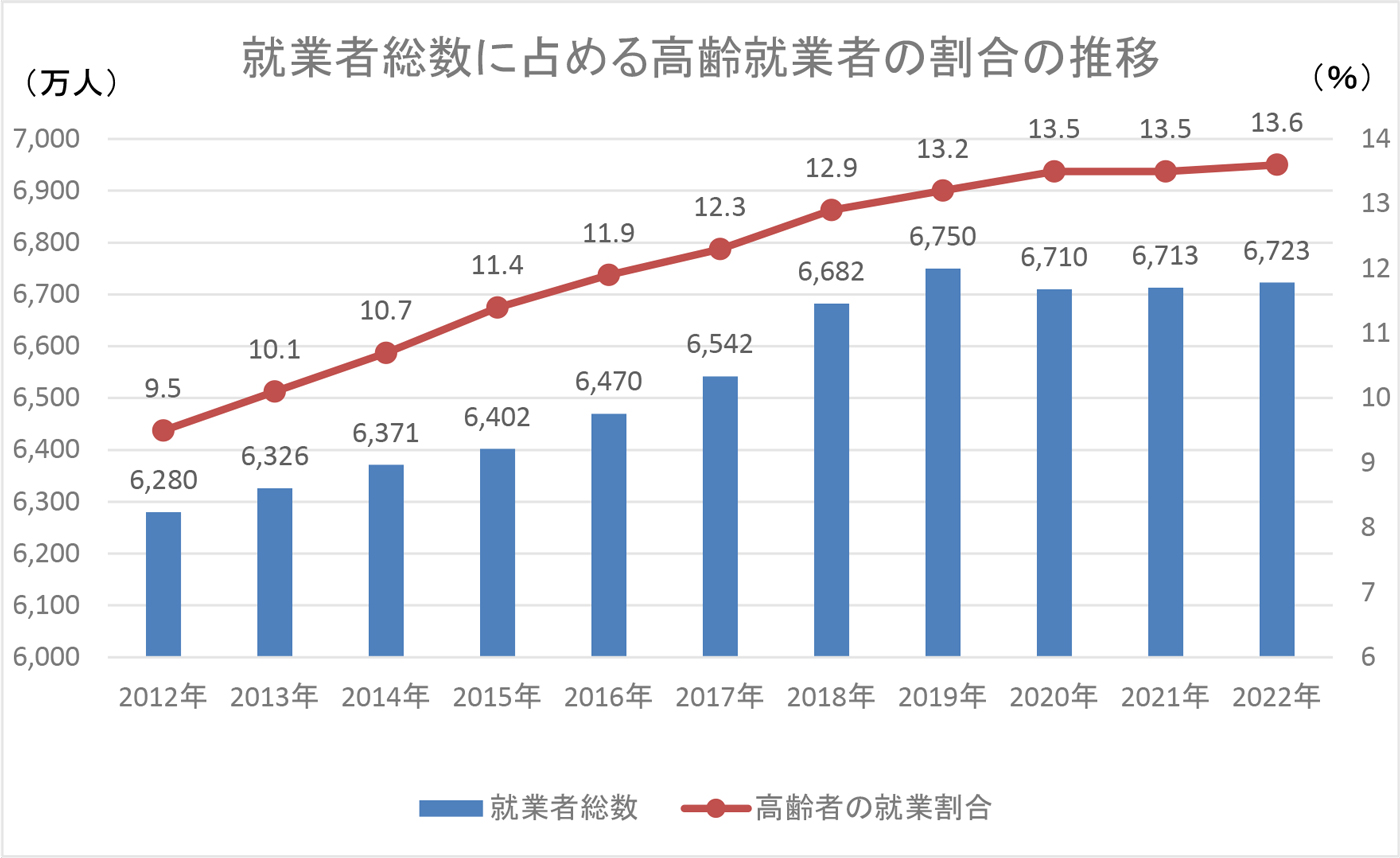

そして、2022年の15歳以上の就業者総数に占める65歳以上の高齢の就業者の割合は13.6%と、前年に比べ0.1ポイント上昇し、こちらも過去最高(比較可能な1968年以降)になっており、就業者のおよそ7人に1人を高齢就業者が占めているとのことです。(図表2)

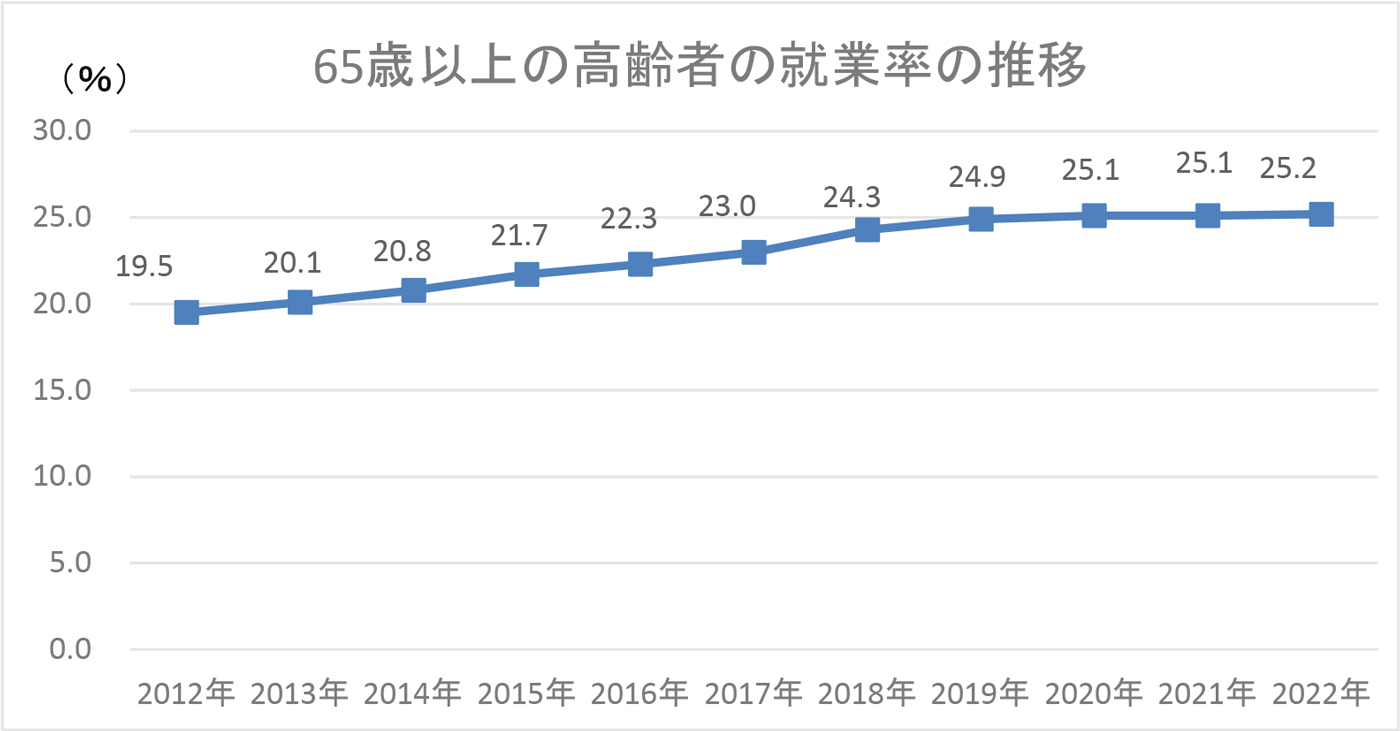

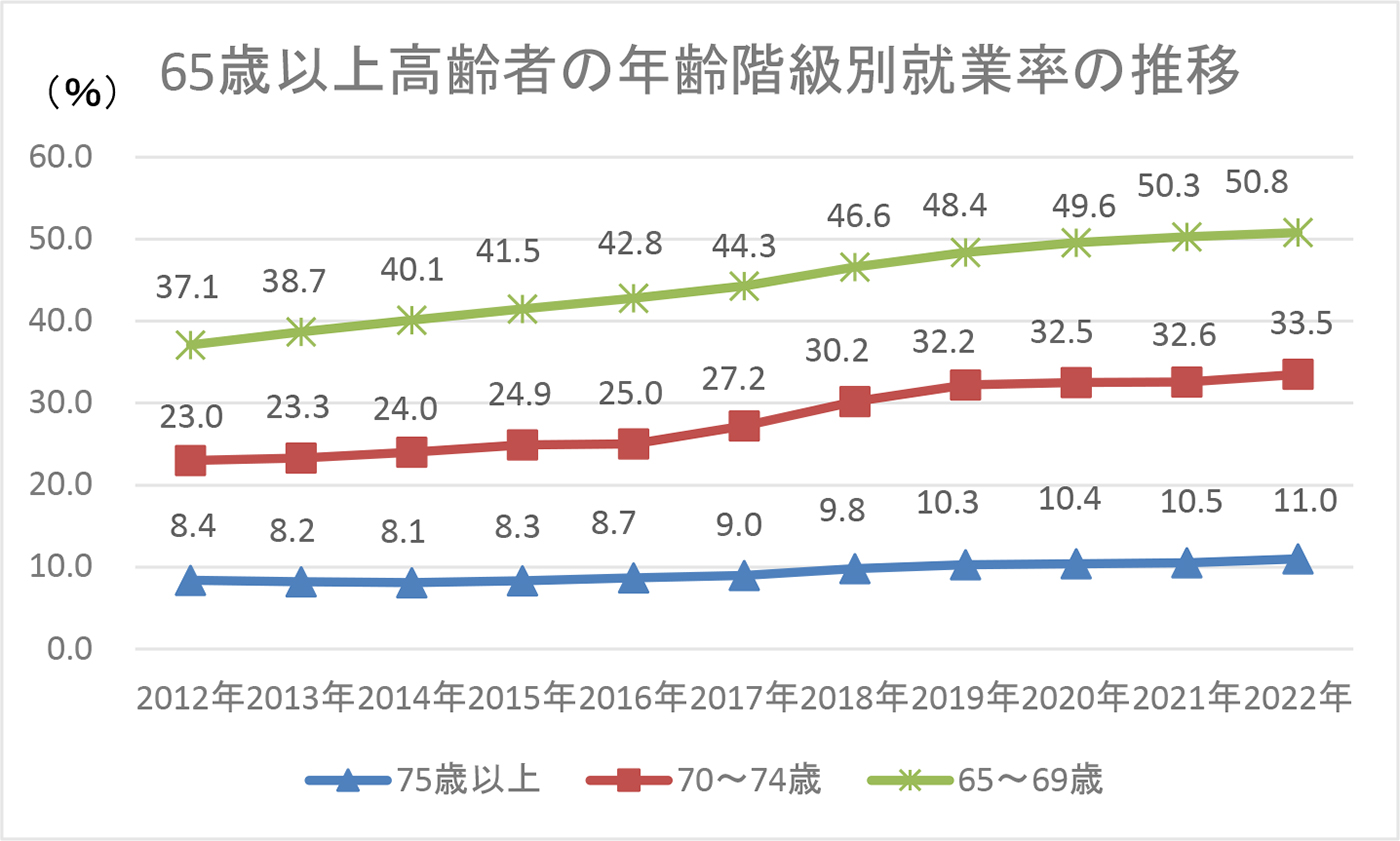

さらに、2022年の65 歳以上人口に占める就業者の割合(高齢者の就業率)は25.2%となり、前年に比べ0.1ポイント上昇し、各年齢階級の人口に占める就業者の割合を示す年齢階級別就業率は、65~69歳は50.8%、70~74歳は33.5%と、いずれも過去最高(※3)となっているとのことです。(図表3、4)

このように、日本の労働力市場おいて、高齢者の存在は非常に重要な立ち位置を既に確立していると言えるのではないかと考えます。そして、同統計トピックスは、人手不足の対策としても、高齢者の雇用が一つの重要な課題であることを示唆する内容であり、これは、倉庫業においても例外ではない点は異論のないところだと考えます。

※2 就業者とは、月末1週間に収入を伴う仕事を1時間以上した者、又は月末1週間に仕事を休んでいた者

※3 65~69 歳は比較可能な 1968 年以降、70~74 歳は比較可能な 1978 年以降

【図表1】

注) 数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。

出所 : 令和5年9月17日 総務省 「統計トピックスNo.138 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」より筆者作成

【図表2】

出所 : 令和5年9月17日 総務省 「統計トピックスNo.138 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」より筆者作成

【図表3】

出所 : 令和5年9月17日 総務省 「統計トピックスNo.138 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」より筆者作成

【図表4】

出所 : 令和5年9月17日 総務省 「統計トピックスNo.138 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」より筆者作成

高齢者の雇用と労働災害の実態(安全確保)

昨今の人手不足の打開策として、高齢者雇用はこれまで以上に重要な位置づけになるものと考えられ、前述のとおり、65歳以上の高齢者の就業数も増加しています。そして、高齢者の雇用において、特に留意すべき事項の一つが安全確保です。高齢者の場合、一般的に身体機能が低下することなどにより転倒などの労働災害が発生するリスクが高まります。

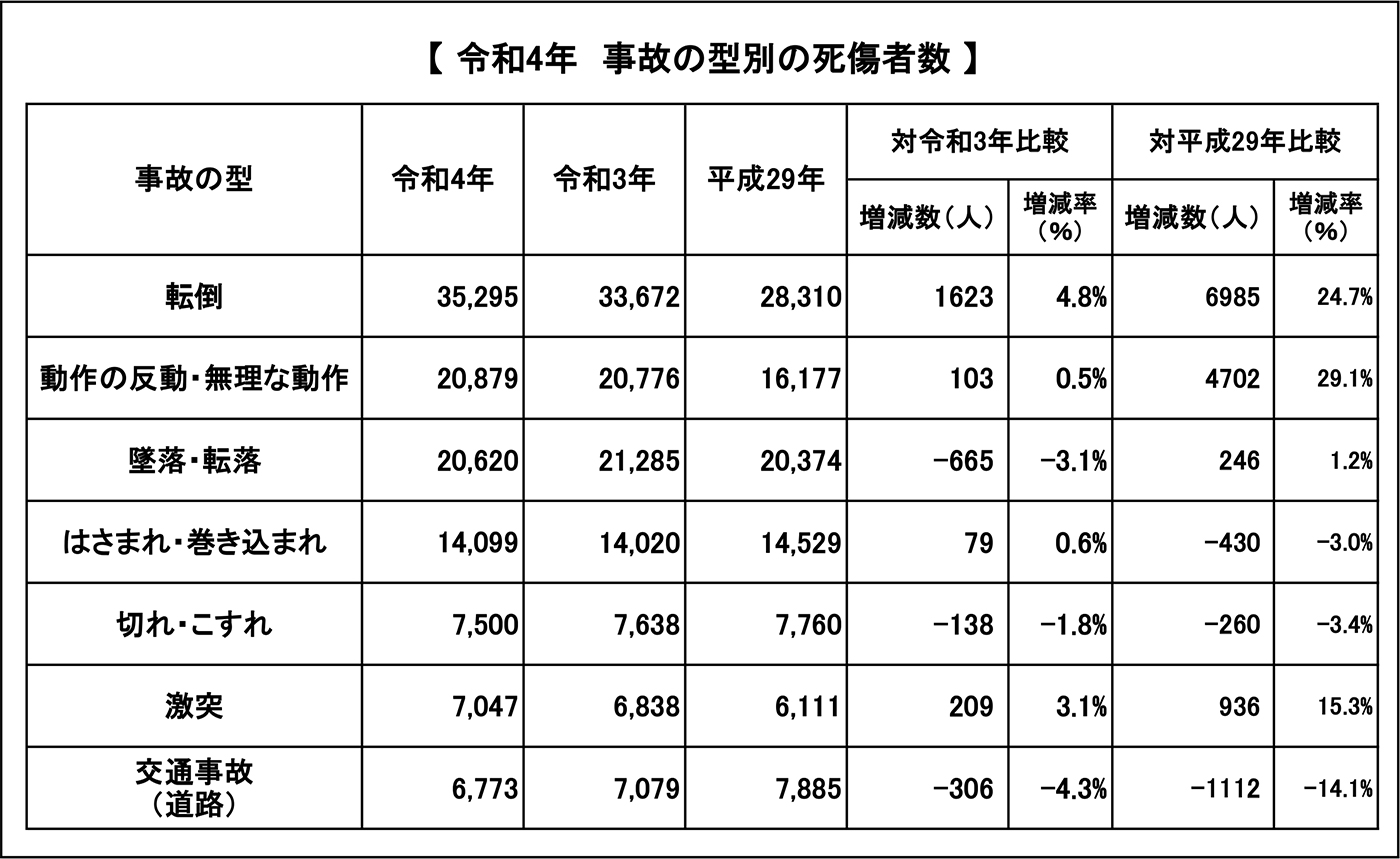

厚生労働省は、令和5年5月23日に令和4年の労働災害発生状況を公表しました。それによると、新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害死亡者数は過去最少でしたが、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多とのことでした。傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象のことを表す「事故の型」別の死傷者数では、「転倒」が最も多く、次いで「動作の反動・無理な動作」、「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込まれ」、「切れ・こすれ」、「激突」、「交通事故(道路)」の順になっています。(図表5)

【図表5】

出所 : 厚生労働省 令和4年の労働災害発生状況 参考資料1 「令和4年労働災害発生状況の分析」より筆者作成

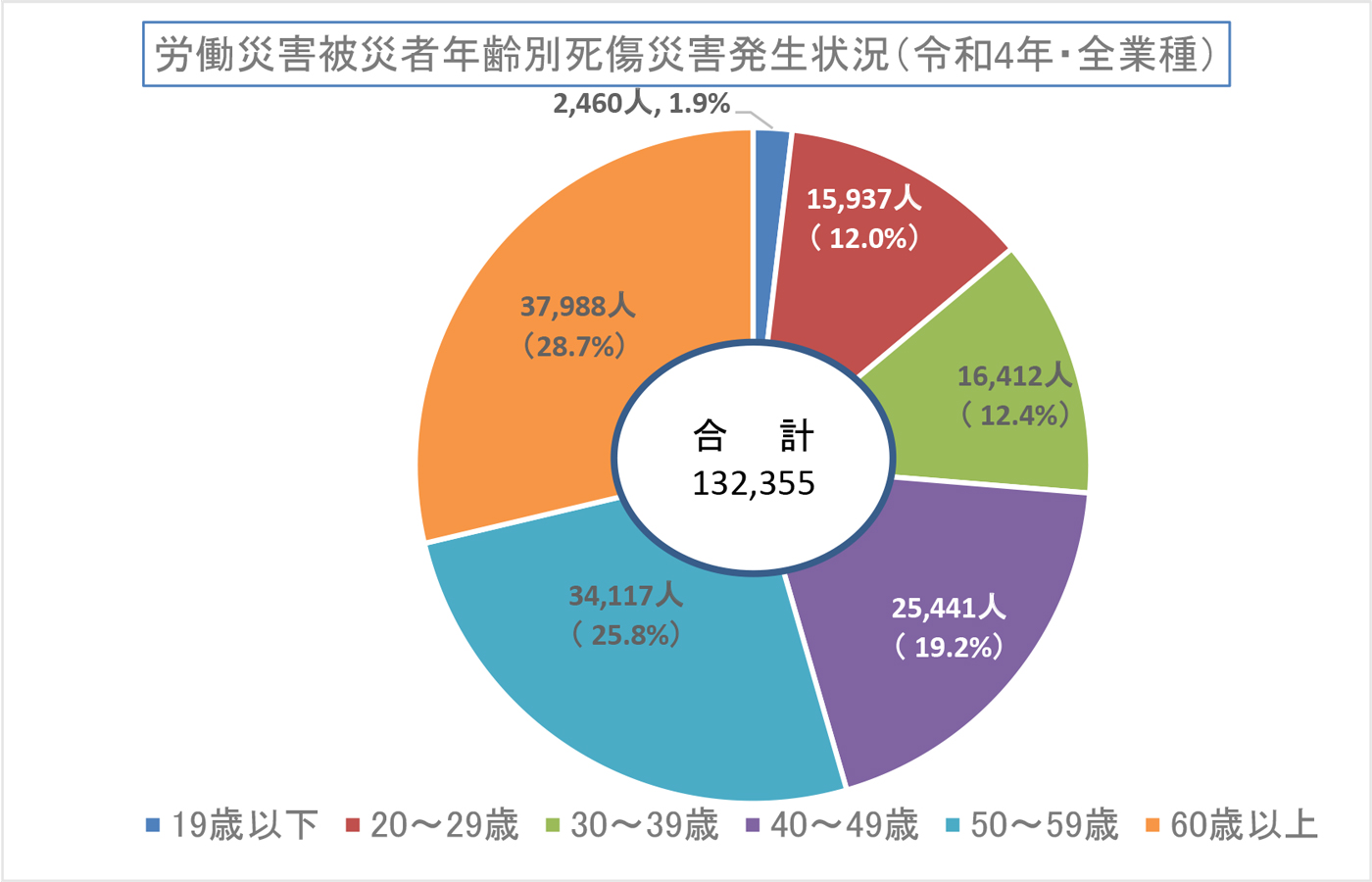

そして、年齢区分別の労働災害による死傷者数は、60歳以上は、全死傷者数132,355人の28.7%にあたる37,988人でした。(図表6)

働いている人数割合が高ければ、基本的には死傷数数全体に占める割合も高まります。そこで、令和4年の雇用者の全年齢に占める60歳以上の雇用者の割合を総務省の労働力調査の公表データから算出すると18.4%でした。(図表7)

したがって、60歳以上の高齢者の方が他の年齢区分より労働災害が多く発生している状況が見てとれます。本稿では、各年の数値データについては、割愛しますが、同様に平成25年くらいまで遡っても同じ傾向を確認できます。

労働災害の防止、安全の確保は、年齢に関係なく全労働者について最優先で取り組むべきあることは言うまでもありませんが、高齢者については特に十分な配慮が必要になります。

【図表6】

出所 : 厚生労働省 令和4年の労働災害発生状況 参考資料1 「令和4年労働災害発生状況の分析」より筆者作成

【図表7】令和4年年齢階級別雇用者数と比率

出所 :「労働力調査(総務省)2022年 表番号Ⅱ-2-2 年齢階級、産業別雇用者数データ」より筆者作成

倉庫業における労働災害の実態

既に紹介した令和4年労働災害時発生状況では、事故の型として、発生件数が多い順に「転倒」、「動作の反動・無理な動作」、「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込まれ」といった並びになっていました。これらの項目を見ると、倉庫業の現場で非常に起こり易い事故ではないかと考えられます。

中央労働災害防止協会の「労働災害分析データ」のサイトでは、労働者死傷病報告をもとに、各業界における労働災害の発生状況を事業場規模別、年齢別、事故の型別、起因物別に分析し整理したものを公表しております。その分析データにおける「倉庫業」に関する発生件数の推移などを以下に簡単に紹介させていただきます。

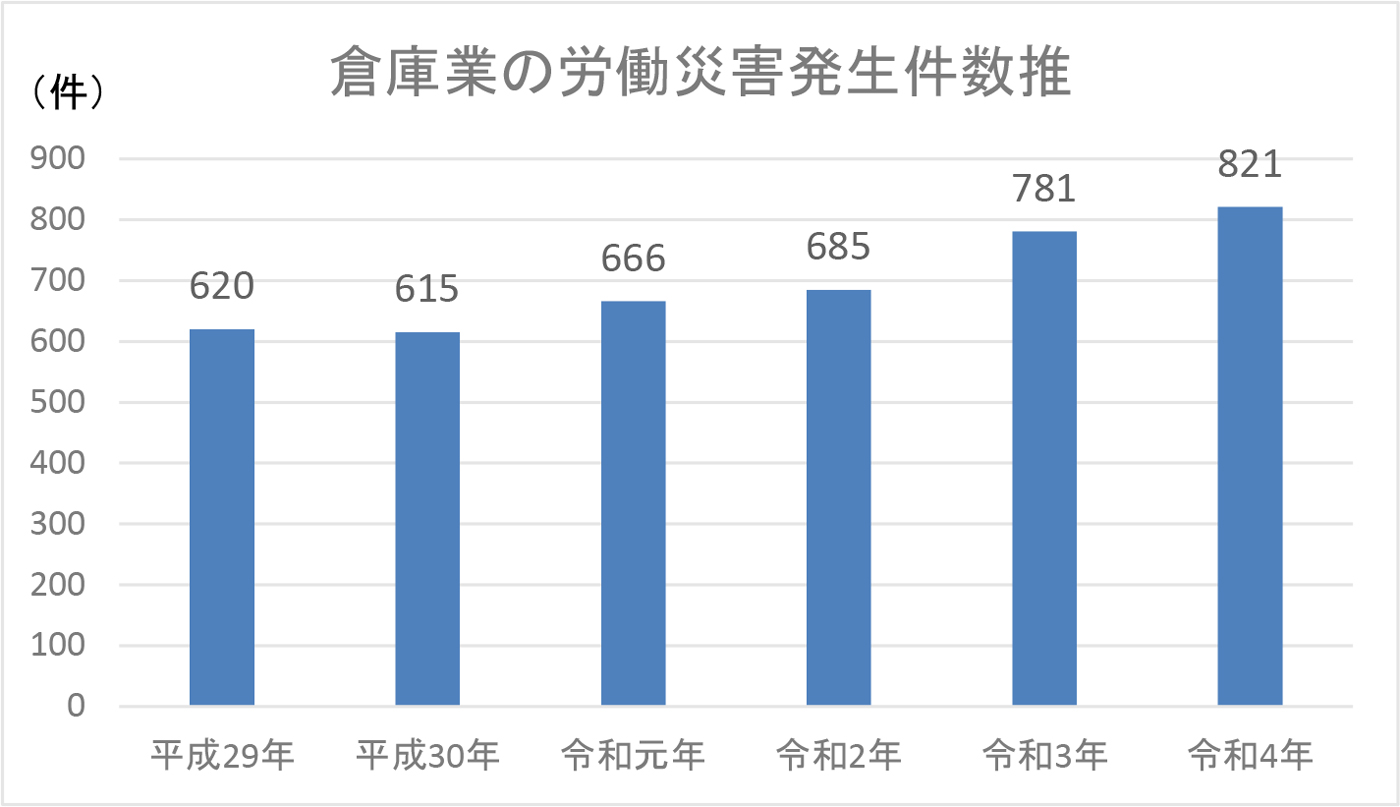

倉庫業における労働災害の発生件数、平成29年~令和4年においては、平成30年に前年に対して減少した以外は、令和4年まで前年を上回り、ここ数年増加傾向にあります。(図表8)

【図表8】

出所 : 中央労働災害防止協会 「労働災害分析データ 倉庫業」より筆者作成

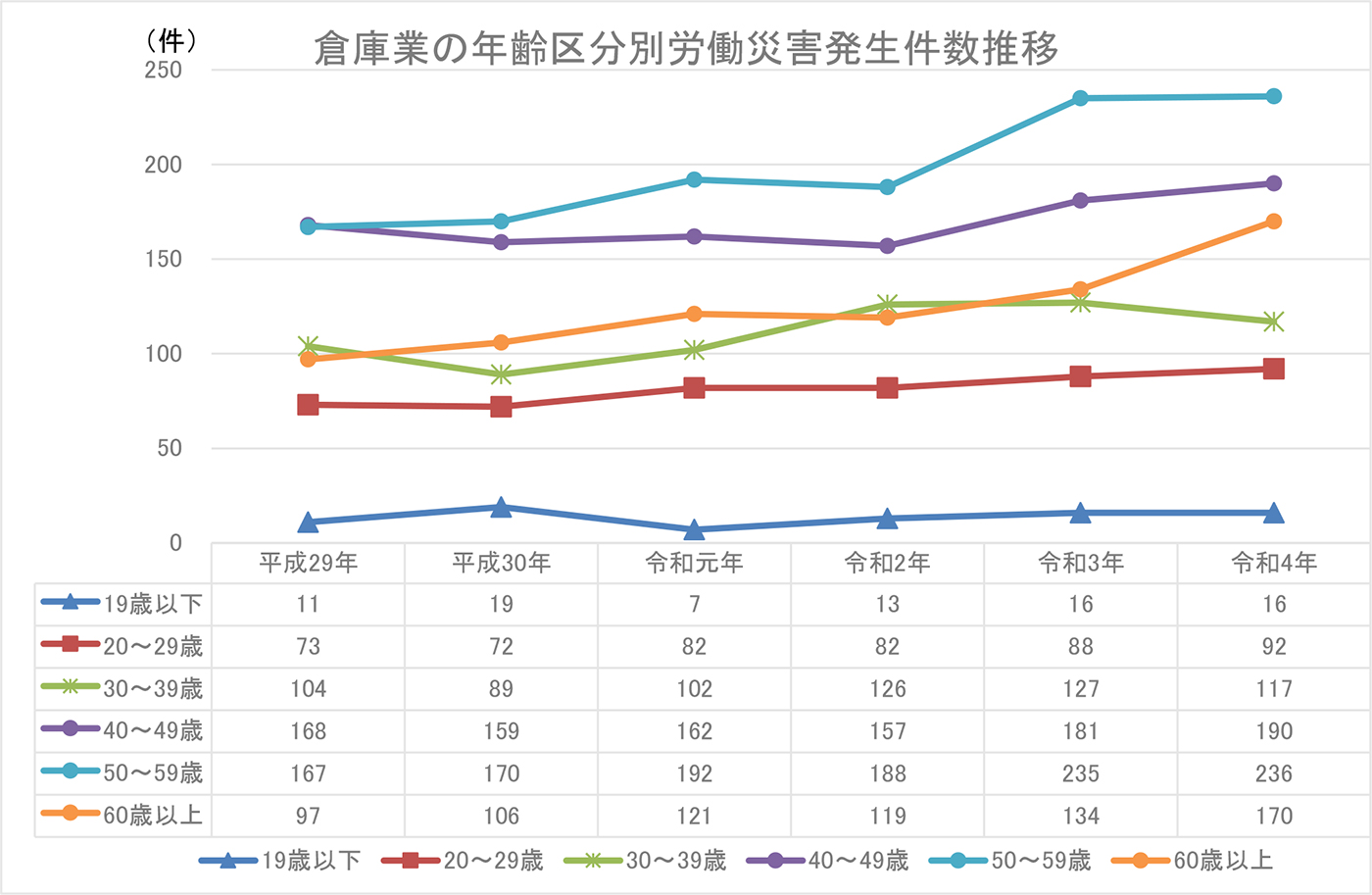

被災者の年齢区分別の発生件数では、令和4年は、50歳~59歳が最も多く、次いで40~49歳、60歳以上の順になっています。ただし、60歳以上については、令和2年以降に大幅な件数の増加が続いています。(図表9)

もちろん、就労者の人数が多ければ、死傷数も多くなることは、十分に想定されますので、この死傷の発生件数もって、倉庫業において高齢者ほど労働災害の発生が多いという結論付けには無理がありますが、前述の令和4年の全体の労働災害の実態において、高齢者の労働災害のリスクが高いことを踏まえると、高齢者の労働災害の防止に重点を置くことは、意義があると考えます。

【図表9】

出所 : 中央労働災害防止協会 「労働災害分析データ 倉庫業」より筆者作成

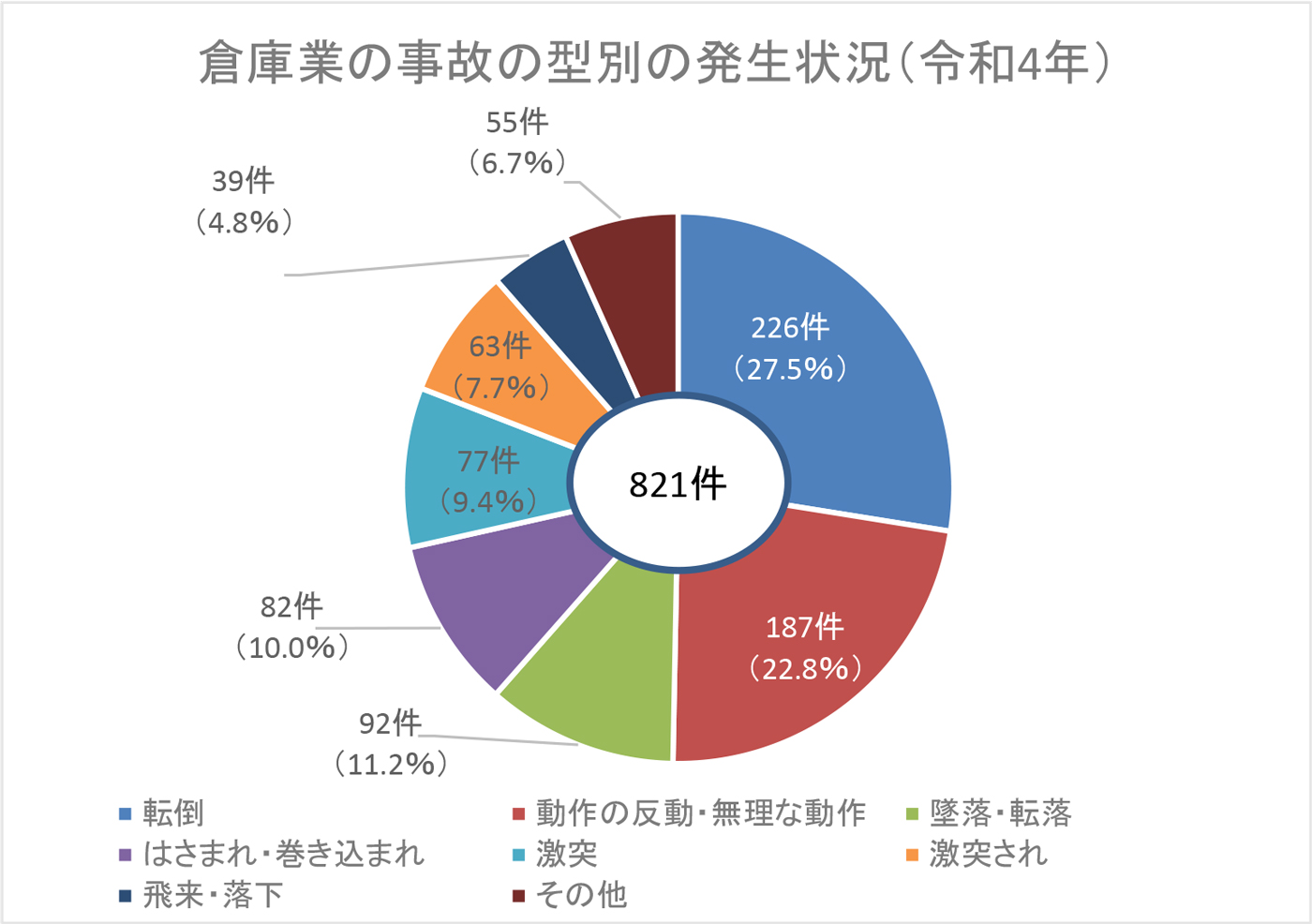

また、倉庫業の事故の型別の発生件数では、「転倒」と「動作の変動・無理な動作」で全体の約4割(平成29年~令和4年)を占めており、とりわけ令和4年はこの2つの型で全体件数の半分を占める結果となっています。(図表10)

【図表10】

出所 : 中央労働災害防止協会 「労働災害分析データ 倉庫業」より筆者作成

これらのデータを踏まえると、倉庫業における労働災害対策においては、「50歳以上の労働者」、「転倒」、「動作の反動・無理な動作」といったことに少なくともフォーカスする必要があるように考えます。

倉庫業の現場における高齢者に着目した労働災害防止対策

高齢者の場合、個人差はあるものの身体機能が低下していることを前提として労働災害の防止対策を講じる必要があります。特に倉庫業の現場では、大小軽重の様々な物品を単に保管するだけでなく、それら物品を動かす作業が発生します。頻度の差はありますが、入出庫、運搬、検品、棚卸など作業が日常的に行われることになります。また、物流センターとしての機能を有する倉庫の場合、ピッキングや仕分け、梱包などの作業も発生します。そして、施設内外をフォークリフトが走行するなど、労働災害発生リスクは他の業種と比較しても決して低いとは言えません。

倉庫業における高齢者の労働災害を防止するためには、身体機能の低下を補うため、施設をはじめとする作業環境の整備と適切な作業動作が求められます。また同時に、高齢者の安全に配慮した作業管理等も非常に重要になります。

倉庫業において、事業者に最低限求められる災害防止対策として、労働災害の事故の型で特に上位の「転倒」と「動作の変動・無理な動作」に関するものと、高齢への安全配慮例について以下に紹介いたします。これらは、高齢者以外にも有効な対策ですが、特に高齢者が就労している倉庫業の現場では、これらの対策が十分に講じられているかを早期に改めて確認する必要があると考えます。

【転倒防止の対策例】

・通路や階段に物を放置しないように倉庫内外を整理する

・通路の段差をなくす(どうしても残る場合、危険表示等で注意喚起する)

・適切な通路の幅を維持する

・階段には手すりを設置する

・通路にコードなどの電気配線を敷設しない(どうしても敷設する場合、危険表示等で注意喚起する)

・床面の水滴、油脂、粉類など滑り易いものを取り除く

・滑り易い箇所にはマットなどの滑り止めを設置する

・防滑性がある安全な作業靴を着用させる

・通路を含め作業場所において適切な照度を確保する

・通路など走らないよう徹底する

・ポケットハンドをしないよう徹底する(ポケットの中身を探す際は立ち止まる)

・書類やスマホなどを見ながらの「ながら歩き」をしないよう徹底する

【動作の反動・無理な動作による災害防止の具体的対策例】

・重量物の取扱作業をできる限り少なくする(移動距離を短く、台車や昇降装置を使用する)

・重量物は複数人で取り扱うように徹底する

・重心が偏った物品は、重心の位置を確認してから作業させる(重心位置できる限り明示する)

・同一作業姿勢を長時間取らせないようにさせる

・前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転等の不自然な姿勢を取らないようにさせる

(前屈や中腰姿勢は膝を着いた姿勢に置き換える/ひねりや後屈ねんてんは体ごと向きを変えて正面を向いて作業させる/作業対象にできるだけ身体を近づけて作業するなど身体への負担を減らさせる)

・不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや作業対象物の配置を改善する

(作業台や椅子の高さは肘の曲げ角度がほぼ直角(およそ 90 度)になる高さに調節する)

・不自然な姿勢を取らざるを得ない場合や反復作業を行う必要がある場合には、休憩・休止をはさんだり、他の作業と組み合わせたりするなど、できる限り連続しないようにさせる

【高齢者への安全配慮例】

・作業する手元や書類の文字が見やすい作業場所の照度を確保する

・注意喚起表示・掲示物・書面などは見やすいように文字の大きさを調整し、色合いも考慮する

・警報音は聞き取り易い音量に調整する(調整ができない場合、ランプの点灯など見てわかるように表示する)

・暑熱や寒冷環境に長時間さらされないように作業を管理するとともに、作業現場の巡視を頻繁に行って、環境や健康状態等を確認する

・暑熱や寒冷環境下で作業する場合は適切な防暑・防寒具を着用させる(クールジャケット、送風機付き作業着、防寒着・手袋・帽子など)

・暑熱や寒冷環境下で作業では作業場所の近くに冷暖房を備えた休憩場所等を整備する

・暑さ指数を下げるための設備(簡易な屋根、通風・冷房設備など)を整備する

・熱中症予防のために自覚症状の有無に関わらず定期的に水分・塩分を摂取させる

・寒冷環境下での作業を開始する前に体を温めるための準備運動などを行わせる

・高温多湿作業場所での作業は、巡視を頻繁に行って、暑熱環境や健康状態等を確認する

・個々人の状況に応じて、作業負荷が大きすぎないように、作業内容のきめ細かな調整を行う

・作業の過度な負荷を避けるため、作業ペースや作業量を個々人に合せて調整を行う

・できる限り夜勤のシフトから外すようにする(夜勤をさせる場合には、心身の負担を軽減するように夜勤シフトや休日を調整する)

高齢就労者自身の自覚促進と周囲の気配りの重要性

高齢就労者の安全を確保するためには、法令で定められた安全衛生教育の実施に加え、上記の倉庫施設や環境の整備、適切な安全配慮などが重要になります。

そのうえで、高齢就労者自身の身体機能に関する自覚の促進と周囲の気配りが必要ではないかと考えます。高齢者自身が、加齢に伴う身体機能の低下に気づいていなかったりすることも少なくありません。あるいは、それを認めたくないといった感情や職場に貢献したいという気持ちなどから若い人達と同様の動きをすることが想定されます。こういったことは、別に悪いことでは、決してありませんが、安全確保という観点からは注意が必要です。

高齢者を就労させる場合、事業者としては、高齢者に加齢に伴う身体機能の低下に関する知識や情報などを提供し、常に自身の身体状態への自覚を持つよう促すことも必要になります。さらにそのうえで、それらに起因する労働災害発生リスクを低減させるための安全衛生教育を十分に行うことが極めて重要であると考えます。

また、同時に周囲の人が作業中の高齢者へ関心を持ち、作業の安全を推進できるように気配りできる職場環境を築くことも重要です。「ベテランだから大丈夫だろう」といった先入観を持つことは非常に危険であることを職場の全員が共有し、職場全体で高齢者を見守るような体制をつくり、それが常に機能するようしておくことが求められます。

おわりに

よりいっそう深刻化している人手不足問題の解決は容易ではありません。倉庫業においても、業務改善、機械化、自動化などで生産性向上を目指すなど、基本的な対策を着実に積み重ねつつ、高齢者の就業確保にも重点的に取り組んでいくことがこれまで以上に重要になるのではないかと考えます。そして、そのために最低限必要なのが、高齢者でも安心して働ける職場環境整備ではないのでしょうか。高齢者は、身体的な能力の低下はあるかもしれませんが、これまでに培った豊かな経験や知識をもっており、これからも貴重な存在であると確信します。

現在就労している人に少しでも長く働いてもらうためには、安全の確保と配慮は必要不可欠です。また、労働災害が発生しているような職場では新たに人を募集採用しようとしても、その成否は火を見るよりも明らかです。これまで、述べたように倉庫業の現場には、放置していると労働災害につながる要素が数多くあります。これらが適切に取り除かれているか、いま一度点検してみることは、すぐにできる取り組みであり、高齢労働者の安全につながることは勿論、結果として人手不足の深刻化の緩和にもつながるものと考えます。

(この記事は、2024年4月15日時点の状況をもとに書かれました。)